家の時計の時刻合わせをどうにかしたい (第2話:基板作成編)

今回の制作ポリシーも

・できるだけお金をかけない!

・自宅に余っている機材や部品を有効活用する

・見た目はさほど気にしない事にする。

・あまり時間もかけたくない。

つまりは安く済むのであれば、多少見た目が悪くても良い。

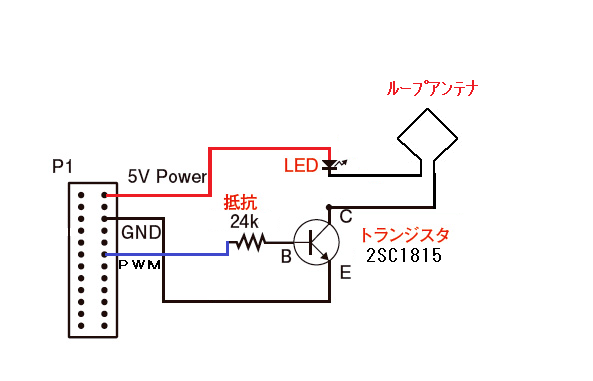

RaspberryPiと接続する基板部分を作ってみたいと思います。 これも、日経Linux 2013年7月号の記事と、Endeavors PiecesさんのHPの記事を 参考というか、ほとんどそのまま利用させて頂きたいと思います。 Endeavors PiecesさんのHPにはアンテナ接続部分の回路が不明確の為、 私の自己判断で以下のような回路にしました。

※参考記事

http://pc.nikkeibp.co.jp/atcl/knowhow/15/010600003/010600001/

http://green2.ddo.jp/RaspPi-jjy/index.html

【回路図】

【購入品】

値段は千石電商様の通販(税抜/2016.01.02現在)で掲載されている価格です。

店舗に行けば1個単位で買えたりするのですが、通販だと10個単位となったりして、 1個しかいらないのに10個(最小単位)買って、結果的に値段が高くなったりしますので、ご注意ください。

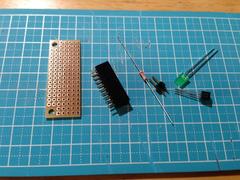

・トランジスタ 2SC1815 1個 53円

・カーボン抵抗 1/2 W24KΩ 1個

・PCBソケット2列X10P(ストレート・標準ピッチ)114-010X 1個 84円

・サンハヤト 基板 ICB-2881枚 105円

・2.0 X 5.0mm着色角型緑色LEDL453GD 1個 32円

# LEDは砲弾型で安く済ませても良いと思います。

# 私の場合は、RaspberryPiを専用ケースに入れているので、ケース内に収まる事が条件。

# 取付け位置でLEDが本体基板やケースに干渉してしまいますので、

# お使いのケースの空間を確認して購入したほうが良いです。

100均ショップで

・金切のこぎり 替刃 108円

# Pカッターなどをお持ちでしたら買う必要はありません。

# ユニバーサル基板を切るための道具です。

# 糸鋸でもOKだと思いますが、木材用などは切れ幅(刃の太さ)が大きくなるので、

# 金切用のものが良いと思います

【工具/部品】

・定規

・ハンダ

・ハンダごて

・ニッパー

・ピンセット

・被服付きの配線

・ビニールテープ

・仮止めする際に使うテープ(ガムテープ:剥がす時に、あまり糊が残らないものが良い)

・テスター (あると何かと便利)

【作業工程】

1.回路図を見ながら、基板に部品を乗せていくかシミュレーションします。

今回使用する部品が少ないのですが、ハンダ付け後にRaspberryPiに接続したら 干渉したから、部品を1回外すとなると、かなり面倒です。 時間的にも、一から作ったほうが早いくらいです。 自宅にハンダ外し用の機具など揃っていれば別ですが・・・ 私の場合は、実装図を紙に簡単にスケッチしてしまいます。

2.シミュレーションしたら、基板を必要な分だけ切ります。 ちなみに初めからRaspberryPi用に作られた基板も売っていますが、700円ぐらいします。

3.切断が完了したら、1でスケッチした実装図通りに部品を挿してみて、部品同士が干渉しないか確認しておきます。また、なるべく配線があちらこちらになると、その分ハンダ付けが多くなるのでなるべく固めたほうが作業が楽になる場合もあります。 LEDとピンヘッダはL字に曲げておきます。

4.部品の背が低いものからハンダ付けしていくのがセオリーですが、今回ユニバーサル基板で 部品同士を配線で接続しなくてはいけません。今回の回路は部品数が少ないので、プリント基板を作るまでの手間隙はかけません。抵抗やトランジスタの足を有効活用して配線してしまいます。

よって、途中で背の高いものをつける事もありますが、その後に背の低い部品を付ける時には、 テープ等で仮止めするなどすればOKです。 今回は使用しませんがテープも仮止め出来ない場所だと、瞬間接着剤で部品の胴体部分を接着させ安定してから、ハンダ付けする事もあります。私だけかもしれませんが・・・

5.ハンダ付けが終わったら、テスターの導通レンジ(ダイオード測定レンジ)を使って、 意図していない箇所でショートしていないか、ちゃんと配線されているかテスターで簡単に チェックしておきます。 よくある事例としては見た目はOKなのだが、「いざテスターを当てると反応しない」なんて事もあります。 だいたいが、ハンダ不足や熱不足ですが。今回私は被服配線でエナメル線は使用していませんが、エナメル線を使用した際に、熱不足により被服が溶け切れておらず、断線状態だったという事もありました。

6.ここまで出来たら、RaspberryPiに乗せてテストしてみたいですよね! という事で、乗せてみたら見事にやらかしてしまいました。部品配置は考慮してたのですが、ケースに収納する事を忘れてました。

見事にビデオコンポジット端子と干渉。(左側) 見事にケースからはみ出す(右側)

7.という事で、左側は切れば良いのですが、右側はLEDとピンヘッダの位置を変えないといけません。しょうがないからハンダを溶かして、LEDとピンヘッダを外し、他の余っている場所へ配置換えをしました。

8.これでようやくHW部分の制作が一段落です。しかし油断は禁物。 まだテストをしていないので、ちゃんと動くかはこれからです。

既に改良ポイントが出てきてしまっています。 とりあえずは、ケースの隙間から配線を出して接続したのですが、これって動かす時、アンテナ+本体と動かさないといけないよね?

【現時点での改良/調整ポイント】

1.ケースにソケット端子をつないで、容易に接続/取り外しできるようにする 2.今回使った100均のケースですが、「コの字」になっている上部と底部で、長さが違うので単純に置くと傾くので、台座を作ろう

次回ぐらいに、簡単なテストをやってみます。

つづく